BM1回路図

BM1回路図

現在常識とされている、入力と出力の波形が相似なら録音時の音響が再現されるというのは本当でしょうか。歪みが皆無に近いトランジスタアンプと手作りの真空管アンプを聞き比べると、真空管アンプのほうがリアルに聞こえたりするのはなぜでしょう。電気的な特性はどう考えても現代の半導体アンプのほうが優れている事は間違えありません。でも、オーディオの世界ではこのような事が頻繁に起こります。それら不思議な事をリストアップしてみました。まだたくさんあると思いますがとりあえず思い付く事を上げました。

今までいろいろな説明が多くの人によってされてきました。多くのアプローチは「何か人間に特殊な能力があり測定器より優れているからだ。」といった内容の説明が多くされてきたと思います。確かに人間は優れた測定器といえるでしょう。しかし、いくら物理特性をよくしても一向に音が良くならないのはなぜでしょう。何か、霊的なものでも介在しているのでしょうが。それではまるでオカルトです。以前、無帰還に何か回答があると思いいろいろ試しました。でも、結局は投入した資金、労力にオーディオは答えてくれませんでした。私は、どうせそんなものとずっとあきらめていました。ところが、5年ぐらい前だったと思います。ある手作りアンプの登場で再度これらの問題に取り組む事となりました。

現在常識とされている、リアルな音響を得るために、アンプに要求される要素をまとめました。

以上5要素を上げましたがそれ以外にも幾つかあると思います。しかし、上記5要素のどこかに含まれると考える事ができると思います。

そこで、きっかけを作った手作りアンプ(以後BM1)の状態を再検討してみます。試聴した再のBM1の状態は最悪で、幾つかのトラブルを抱えていました。以下にトラブルの状況をまとめます。

これだけの最悪な条件が揃っているにも関わらず、BM1が発生する音響は実にすばらしいものでした。楽器の質感が今までに聴いたた事の無い、高いレベルで再現されていました。仮想現実と表現が適切と思います。

更に、BM1は前記のリアリティの為の要素のほぼすべてに違反しています。つまり、BM1は第6番目の要素の存在を暗示していると言えます。又、今までオーディオの不思議とされていた事柄の、説明の糸口となる可能性があります。

当時の資料が失われているため、BM1の回路の正確な定数等は分かりませんが可能な範囲で回路図を起こしました。

BM1回路図

BM1回路図

基本的な回路は1991年5月号MJ誌に上条信一氏により発表された「超3極管接続」の6BM8によるオリジナル回路とほとんど同じですが部品の選択が若干違います。部品の変更はローコスト化と小型化の為の変更との事です。早速BM1の問題点を解消するために電源回りを強化した実験機を制作しました。電源には通常のLCフィルタを使用しました。以下に実験機の回路を示します。アンプ部分は同じです。

実験機回路図

実験機回路図

同じ場所と同じセットを使用して比較の為の試聴を行いました。結果は明らかにBM1の方がリアルな鳴り方をしました。低域が出る事においては両者同じ様な鳴り方をしていますが、アタックの強さ、並びに楽器の定位位置等が違います。アタックに関してMB1は、俗に言う早い立ち上がりです。又、楽器の定位位置に関して実験機は平面的な定位を示します。対して、BM1に関してはソロの楽器がスピーカー面より前に定位します。この結果を正しいとすれば、電源が弱い装置の方が優れているという事となり、少しおかしな事になります。

以前より古典回路信奉されている方間では、電源コンデンサの容量が少ないほうが良いと信じられていました。理由としては、大容量のケミコンの放電スピードが遅いと言う説明がされていました。しかし実際にコンデンサの特性を計測すると、100KHzぐらいまではどのような物でも一様にインピーダンスが下がり続けます。つまり放電特性は問題ないはずです。(コンデンサの計測にはHPのベクトルインピーダンスアナライザを使用)更に大容量のコンデンサを使用すると低域が出なくなると、言われています。この件に関しては、私も経験しています。しかし、低域を出すのにコンデンサを小さくするという事は、物理の方から考えると矛盾しています。

この事を踏まえて回路の比較をしてみます。アンプ部分が同じとすると電源に気がついていない要素があると考えられます。実際に比較すると、BM1は電源にトランジスタを使用したリップルフィルターを使用しています。この回路はTRを使用してLをエミュレートする回路です。(Spiceで確認できます)よって発生しているインダクタンスの違いはあるものの同じ回路とみなす事ができます。しかし、よく考えると全く同じではありません。BM1の場合トランジスタを使用している為、Lが余計な要素を含んでいる事になります。

当時、「ラジオ技術」誌で藤井秀夫氏による、2極管を使用した歪みの打ち消しの記事が掲載されていました。その記事をヒントにBM1のTR部分の動作の推理をしました。

BM1が試作機より結果が良かった事に関する推理をしました。TRに含まれるダイオード成分による2乗特性歪みの低減が、聴感上の差を生んだという前提でまとめました。

一見利にかなったように見えます。しかし、騙されないよう確認の必要があります。TRが逆特性を発生しているとすれば、TRによるリップルフィルタの後のコンデンサは不要な筈です。

BM1のリップルフィルタ後のコンデンサを削除してみました。結果は上々で推理を裏付けていると思いました。

ちょうど自宅で平面スピーカーを使用し始めていました。このスピーカーは曰く付きのスピーカーで、従来の回路では全く鳴りません。唯一、超3結のアンプで鳴らす事ができるスピーカーです。平面スピーカーの導入と共に、我が家では大変な事が起きてしまいました。大枚はたいて作ったラインアンプが、使い物にならなくなってしまったのです。もちろん、それまで愛用した6B4Gは当然使い物になりません。(それまではグッドマンを使っていました。)そこで、リニアライザをラインアンプに使用してみました。結果は上々だったので、早速、「BMの会」コンサートのテーマになっていた807シングルアンプに使用する事にしました。

写真を見ると807が4本立っているのが見えます。一見するとプッシュプルに見えますがシングルアンプです。後ろの2本は2極管接続されています。左の箱は電源です。電源には逆2乗特性の発生の為に大容量(2000uF)のコンデンサを使用しています。

807アンプは平面スピーカーを効率よくドライブしました。低域も締っていて仲間から聞いていた807特有のボワボワした低域は聞こえてきません。高域の解像度もきわめて高く、女性ボーカルの難しそうなソースをかけてもビリつきは発生しません。又、今まで知っているトランジスタアンプの音でも真空管アンプの音でもありません。

リアリティに関しても今まで制作したアンプでは得られなかったリアルな鳴り方をします。ピアノの重量感が再生できます。出力は5W程度ですから常識的には得られない質感です。1812年の大砲の音もパンではなくズドンと聞こえます。実験は成功したようです。

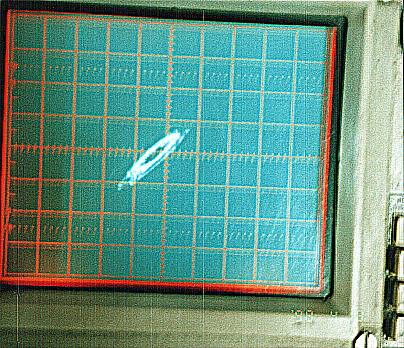

807アンプの特性をいろいろ調べた結果、入出力にある特徴を発見しました。オシロスコープでいろいろ測っている最中に偶然リサージュを取ったのですが、そのパターンを見て驚きました。通常正しいアンプの動作においては、入出力の位相が揃うと解釈していたのですが、揃うどころか右上がりの楕円を表示していました。それも音楽信号を入力しているのに関わらず中心を通る揮線が無いのです。どこかの帯域でこの様なずれを発生する事はフィルターを使用している場合などでは考えられると思います。その場合、特定の周波数若しくは帯域で発生する現象のはずです。全帯域で規則正しく位相のずれが発生する話は聞いた事がありません。6B4Gアンプでリサージュを取ると、45度傾いた直線になります。

写真は6Y6アンプによるものですが同じように進み位相が観察できます。又、位相の進み角はスピーカーによって変ります。普通のスピーカーでは90°近い進みが観測される事があります。私が使用している平面スピーカーでは45°以下の進み角を示します。ちなみに、以前制作した6B4Gシングルアンプではこの様な現象は観測できませんでした。

位相進みが発生しているアンプの聴感上の特徴をまとめました。

この特徴はレコードをシングルアンプで聞いたときの状態に良く似ています。いろいろ検討した結果、幾つかの予測をしました。現在の入出力の波形の相似を出力する駆動方式に対しての疑問が出てきました。マイクロホンが捕らえた情報が振動版の位置情報とすると、奇妙な事がおきます。正弦波ではゼロクロスが最も傾きがきつく、波の頭は平らです。ゼロクロス点では振動版が最も加速している状態です。又、頭では振動版は停止しています。ところが位置情報で振動版を駆動すると奇妙な事がおきます。最も加速が必要なゼロクロスで出力が出ない事になります。(0Vでは出力は0W)波の頭で最大出力になるが、振動版は本来停止しなければならないのです。つまり、位置情報を適正な加速度情報に変換し駆動する必要があるのではないか。という疑問です。

余談ですがレコードとCDの聴感上の違いは、出力される情報の違いにあると思います。レコードの溝に刻まれている情報を位置情報とします。すると読み取るカートリッジの出力は、MMであれMCであれ磁石とコイルですら加速度情報となります。つまり、レコードの場合加速度情報でスピーカーを駆動している事になると考えられます。CDの場合はそのまま位置情報を出力します。聴感上レコードの方がリアルだといわれたのは加速度情報でスピーカーを駆動したためでないでしょうか。

この件に関して検討を続けています。意見、情報がありましたら連絡を下さい。

しかし聞き比べると超3結の6BM8には及びません。807アンプは高域は非常にきれいな鳴り方をするのですが低域の力強さが足らないのです。807アンプのダンピングは1程度です。最初、位相進みはダンピングが1に近いから発生すると考えたのですが、ダンピングが10近い超3結アンプでも同じような位相進みが観測されました。ただし、ダンパー管などを電源とトランスの間に入れた場合だけです。最初位相の進みはダンピング1(マッチング)だからと考えていました。ところが違う事例が発見されるに従って、もっと違う事か?と思うようになりました。

以後制作中